Dove si trova il Palazzo Fassari Pace

L’architettura del Palazzo Fassari Pace

che rappresenta un’idea molto originale risalente all’incirca all’inizio dell’Ottocento.

Si trova a Largo Paisiello a Catania

L’edificio si trova al centro della città. Sul palazzo non si hanno notizie storiche note, ma si sa che venne eretto nel 1935 e progettato dall’architetto Carmelo Aloisi, lo stesso che realizzò il Cinema Odeon di via Filippo Corridoni, la Palazzina Perrotta di via Firenze, il Negozio Radiomarelli di via Etnea e la Villa Fragapane di via Ingegnere. La struttura risente delle influenze dello stile fascista, riconoscibili nella moderata partitura delle decorazioni, nell’incorniciatura dell’ingresso in contrasto con la vivacità degli elementi architettonici posti alla sommità.

Il Palazzo Garretto risente dell’influenza dello stile fascista, un ramo della ben nota Art Decò, famosa per reinterpretare in maniera intelligente la tradizione romana e il modernismo avanzato, conforme al senso estetico italiano. Lo stile è molto evidente nella facciata ed in particolare nelle aperture possenti e perfettamente simmetriche. L’incorniciatura dell’ingresso presenta dei motivi decò, Alla sommità dell’edificio sono stati posizionati i tradizionali palchetti, presenti anche nell’architettura del Cinema Odeon. L’arco colorato a mattoni arricchisce la struttura di vivacità.

Trovi il Palazzo Garretto nella centralissima via Santa Maddalena, 7.

Il negozio venne costruito intorno al 1908 per volontà di Cesira Frigeri, sua legittima proprietaria. Questa giovane donna era nata nell’Ottocento, alla fine degli anni Sessanta. Nonostante fosse di origine emiliana, la famiglia decise di trasferirsi a Catania, dove Cesira poté finalmente aprire il negozio di moda che sognava da tanto di avere, con l’aiuto delle sorelle Velia e Carolina.

La ricostruzione del volto di Vincenzo Bellini si basa sullo studio di alcune maschere che avrebbero dovuto raffigurare il suo volto.

Prima tra tutte vi è la maschera che fù realizzata durante l’imbalsamazione, le altre sono derivati della stessa, ed un’ultima è stata realizzata nel 1876 durante la seconda imbalsamazione.

Gli studiosi applicando tecniche di antropologia virtuale sulle maschere, sono giunti alla constatazione che vi erano delle incongruenze rispetto al referto dell’autopsia.

Di conseguenza un gruppo di informatici catanesi, basandosi su queste considerazioni, hanno realizzato un software (Image Mark Pro) che si è occupato di mettere a confronto la maschera realizzata alla sua morte con i numerosi ritratti di Vincenzo Bellini.

Questo ha permesso di individuare dei punti antropometrici di riferimento.

Fu Angelo D’agata a realizzare un’opera che risulta essere la più simile in assoluto al vero volto del musicista.

Possiamo trovarla al Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane.

I sanatori infatti, nascevano per curare diversi tipi di malattie croniche, come patologie polmonari o handicap fisici, ma non era raro che vi venissero letteralmente rinchiusi a vita soggetti con turbe psichiche e che rappresentavano un pericolo per la comunità. Il concetto di malato di mente però, non era di sicuro elevato ai livelli di conoscenza come quelli che abbiamo oggi; nei sanatori finivano infatti molto spesso donne considerate “ribelli” o isteriche, bambini che avevano solo la colpa di essere iperattivi, e persino omosessuali o persone che praticavano la masturbazione e che se si facevano scoprire correvano il rischio di essere considerate pazze, per non parlare poi di personaggi “scomodi” per eliminare i quali bastava un medico compiacente che redigesse un certificato di malattia. Le cure che venivano riservate a questo tipo di pazienti, dunque, erano più che altro atte a immobilizzarne corpo e mente, attraverso potenti psicofarmaci e trattamenti che potremmo definire tranquillamente “torture”.

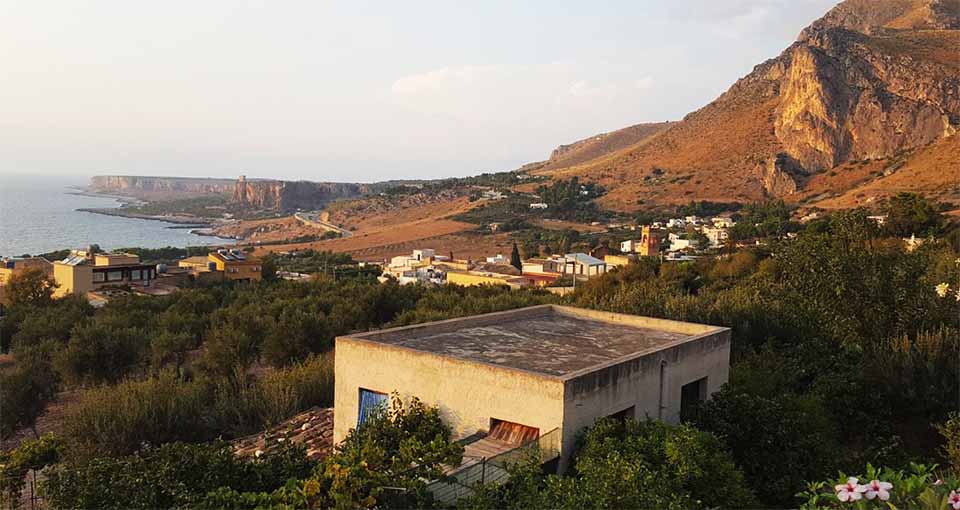

I sanatori venivano eretti lontano dai centri abitati per due motivazioni principali: tra le “cure” previste, si pensava che un buon clima, acque termali, il contatto con la natura e un’alimentazione controllata potessero alleviare alcuni sintomi e migliorare il benessere generale della persona. Ma la motivazione preponderante è che la comunità desiderava relegare il più lontano possibile dalla vista le persone non “conformi”. Non fu diverso per il progetto che avrebbe previsto l’apertura del sanatorio di Piazza Armerina.

Forse è il caso di dire che fortunatamente non fu mai completato e che l’evoluzione e la rivoluzione nell’approccio terapeutico di molte malattie fisiche e mentali ha permesso a molte persone di non finire in luoghi come quello, di fatto delle vere e proprie pigioni travestite da ospedale.

Recuperare strutture come l’ex sanatorio di Piazza Armerina sembra anche difficile dal punto di vista strutturale, poiché dagli anni ’70 ad oggi i canoni da rispettare per ergere strutture così importanti sono cambiate moltissimo ed eventuali investimenti per la ristrutturazione sarebbero troppo ingenti. Rimane quindi un relitto inquietante e dismesso, preso ormai d’assalto e inglobato sempre più dalla vegetazione, divenuto attrazione per avventurieri in cerca di fantasmi, o per chi desidera immergersi per qualche ora nell’atmosfera inquietante di ciò che avrebbe potuto essere tra quelle mura.

Gesualdo Clementi fu un medico chirurgo rivoluzionario e proiettato al futuro, questo suo aspetto lo rese un personaggio scomodo nel mondo della medicina tradizionalista di quel tempo e dovette superare non pochi ostacoli e resistenze da parte di esponenti del mondo medico e dei suoi colleghi che arrivarono persino a interdire la sua presenza nella sala operatoria dell’ospedale di Santa Marta per un breve periodo.

I primi successi in ambito chirurgico arrivarono a partire dal 1881 dove curò in modo perfetto tanti pazienti affetti da problemi addominali o che presentavano cisti ovariche, in un periodo dove gli interventi chirurgici all’addome erano fortemente evitati a causa delle numerose e gravi infezioni che si verificavano.

Fu uno dei primi chirurghi italiani a utilizzare l’acido fenico per disinfettare la sala operatoria e qualsiasi attrezzo utilizzato per eseguire le operazioni. In questo modo riusciva a ridurre drasticamente il rischio di contrarre infezioni e la mortalità dei pazienti operati scese immediatamente.

Nel corso degli anni sperimentò numerosi metodi innovativi di operazioni chirurgiche, introdusse il metodo dell’omentopessia e sperimentò un nuovo approccio per la ricostruzione delle continuità dei vasi sanguigni.

Tra le principali pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico di cui fu autore, troviamo:

– Aneurisma spontaneo della carotide interna;

– Diagnosi e cura della calcolosi degli organi e delle vie urinarie;

– Del governo delle ferite penetranti all’addome;

– Protesi immediata definitiva nelle resezioni del mascellare inferiore;

– Castrazione della donna nella cura dei miofibromi dell’utero.

Tra le caratteristiche che catturano l’attenzione del turista c’è sicuramente il finestrone coronato dall’intersezione tra la cornice rettilnea formata da piedritti e quella curvilinea, simboleggiando così la commistione tra tradizione e modernismo che trova il suo esempio migliore in questo palazzo.

Camastra era un magistrato ed illustre rappresentante del regio governo spagnolo. Lo si ricorda anche per aver partecipato attivamente alla ricostruzione della città di Catania subito dopo quel terribile terremoto del 1693. Proprio a lui si deve la decisione di realizzare strade in linea retta ed estremamente larghe, come quelle che ammiriamo e percorriamo ancora oggi nel centro storico barocco della bellissima città di Catania.

Lo stile è di base classico-barocco ma con inserti di eclettico-liberty, utilizzati dall’architetto Tommaso Malerba che divenne, grazie alle sue costruzioni, il più catanese, tra gli architetti che si occupavano della ricostruzione e dell’abbellimento della città etnea. Aveva studiato fuori città, a Napoli e a Venezia ed era entrato in contatto con la cultura francese e poi era tornato a Catania a realizzare ciò che aveva appreso, dando un fondamentale contributo alla bellezza della città.

Nei primi del 1900, Catania, era considerata la piccola Parigi, per il fervore artistico e culturale che si respirava. A questo si uniscono anche le bellezze dell’architettura che la rendevano speciale.

Lo stile definito eclettico-liberty, è nuovo per l’epoca ed è quello caratterizzato da un aspetto estremamente elegante dell’architettura, nella quale sono presenti motivi floreali, linee a tratti morbide e a tratti intrecciate di viticci e altre decorazioni floreali che rendono il tutto estremamente sontuoso.

Il Palazzo del Duca di Camastra, si presenta allo stesso tempo lineare ma anche particolare. La sua squadratura viene abbellita da delicati inserti, sia sul timpano sopra le finestre, come anche in diverse parti del prospetto; talvolta sono presenti anche volti umani o gli stemmi del casato.

I fiori, dai grossi petali, si trovano racchiusi da filamenti dell’edera che li intreccia in modo elegante. Sono decorati anche lateralmente, talvolta da motivi geometrici. Anche sotto il balcone, si trovano foglie grandi come quelle dell’uva o bacelli come quelli dei legumi.

Si scorgono anche foglie cuoriformi ed altre simili a palme. Nella terrazza all’ultimo piano, si notano una serie di colonnine attorno al perimetro, che la rendono ancora più spaziosa e le conferiscono un senso di leggerezza.

Visitare una città come Catania non potrà che essere una bellissima esperienza alla scoperta di una cultura antica che persiste al passare dei tempi.