La chiesa di San Leone Vescovo é situata in Piazza San Leone a Catania, l’epoca in cui è stata costruita non è ancora stata inquadrata dagli studiosi, quindi non si conosce la data precisa.

Ma si ipotizza sia stata edificata intorno al periodo dei Saraceni, dunque verso l’anno 1000. La sua consacrazione è stata effettuata da Mons. Vescovo Aliparto.

La Storia: Chiesa di San Leone Vescovo

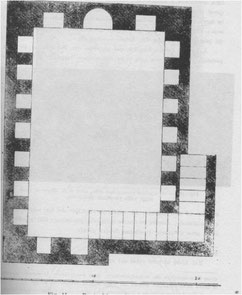

La struttura della chiesa di San Leone Vescovo risulta essere grande, in quanto si pensa sia la struttura più ampia rispetto a tutte le chiese Saracene a tre navate.

In cima è posizionato un campanile a forma di una piccola torre, con delle finestre romaniche che sono separate da delle colonne di piccole dimensioni in pietra.

Una di esse infatti è a forma di spirale ed è stata costruita verso l’anno 1220 ( più precisamente nel 1224).

In quel punto nel 1951 è stato rimosso l’orologio comunale. Sin dalla nascita la chiesa era stata riconosciuta e destinata a Santa Caterina, ma nel 1224 durante il periodo dei Normanni è stata consacrata dal vescovo di Bisignano Guglielmo.

Quest’ultimo è stato riconosciuto come Santo da quello stesso anno. Successivamente intorno al 1630 è stato nominato padrone della terra Saracena San Lione, che è stato affermato doppiamente da Innocenzo X all’inizio della sua carriera da Pontefice.

La struttura e gli affreschi

L’interno della chiesa è caratterizzato da tre navate che è dotato da enormi pilastri, 6 per la precisione. Attraverso di essi sono posizionate le arcate che pronunciano chiaramente le campate.

Inoltre la chiesa di San Leone Vescovo è conosciuta per i suoi affreschi, ce ne sono alcuni che rappresentano addirittura quattro avvenimenti del vecchio testamento.

Le opere d’arte sono senza dubbio una parte che la rendono affascinante sotto tanti aspetti. Ad attirare l’attenzione per esempio è una stata realizzata in marmo che raffigura la Beata Vergine di Stile manierista, in più la visione del Ciborio con caratteristiche a livello del periodo del rinascimento.

Questa opera del 1552 è stata prodotta da uno sculture di origine Toscana, la sua lavorazione è stata complicata. Ovvero ha utilizzato una lastra in marmo che è stata scolpita nella parte bassa.

Nella parte centrale di questa incisione una piccola porta di aspetto metallico, ed è qui che l’artista toscano ha raffigurato San Giacomo di Altopasso. Sulla parte laterale invece del portello sono rappresentati due figure angeliche, scolpiti con tema floreale.

Fonte per il Battesimo

Nel XVI secolo tra le tante costruzioni è stato costruita anche la fonte battesimale. I materiali con cui è stata realizzata sono il legno e la pietra, infatti questa risulta essere costruita con metà di essi.

Rende particolare la fonte la figura di un leone accovacciato, la parte del suo schienale mantiene una colonnina bombata, inoltre istoriata con un ceppo di foglie che mantiene una vasca dall’aspetto tondeggiante.

San Leone e il mago Eliodoro

Leone è stato nominato Taumaturgo per via dei numerosi miracoli che ha compiuto. Quest’ultimo è stato collegato ad una figura quasi leggendaria che risale circa al 778.

Ovvero è legato al necromante

Eliodoro, si vocifera infatti che il giovane mostrava di avere interesse a far parte a pieno della religione cattolica.

Tanto da voler diventare vescovo della diocesi di Catania, ma non gli fu riconosciuto questo titolo da parte della Chiesa, per questo finì per diventare un uomo che praticava la magia.

Successivamente morì bruciato per via delle sue capacità innaturali. L’opera che è presente in chiesa rappresenta questa storia del tutto coinvolgente.

Le quattro Cappelle

All’interno della chiesa sempre è possibile ammirare 4 cappelle, di cui la prima è stata dedicata alla Madonna delle Grazie, la seconda alla statua della Vergine Santissima. La terza alla Vergine Santissima Addolorata e la quarta è stata riconosciuta in onore di San Leone.

Il Portale d’Ingresso

Il portale nella parte laterale è ornato dalla pietra di colore giallo, quest’ultimo è realizzato in stile rinascimentale e inoltre sono raffigurate anche delle figure angeliche. Alla base sono raffigurati invece i distintivi dei feudatari di quel tempo.

L’organo

L’organo risale circa al diciottesimo secolo, è largo 1 metro e alto 2,88 m. Adesso è situato sulla parte destra della navata centrale, nel 2006 è stato restaurato.

L’altare maggiore

La chiesa è dotata di un altare maggiore in stile barocco, a renderla ancora più incantevole è la statua della Vergine Maria del XVI secolo.

Liotru

Infine tra tutte le opere c’è quella del

Liotru, quest’uomo si dice che abbia realizzato personalmente questo lavoro, mediante le sue pratiche di magia. Liotru è il nome che è stato scelto dal popolo al posto di Eliodoro.